ある学問分野の発展過程は,特異な現象・事象の発見・整理とその分析の段階(Analytical stage)から,それらの機構の解析・理論化とそれに基づく特異的現象の理論的予測の段階(Mechanism-based stage)とに分けることができる。この2つの段階は,かつて用いられたromantic era, academic eraに対応するように思えます。免疫毒性の研究は,このAnalytical stageからMechanism-based stageへの発展過程にあると思われます。

1.免疫毒性研究の始まり

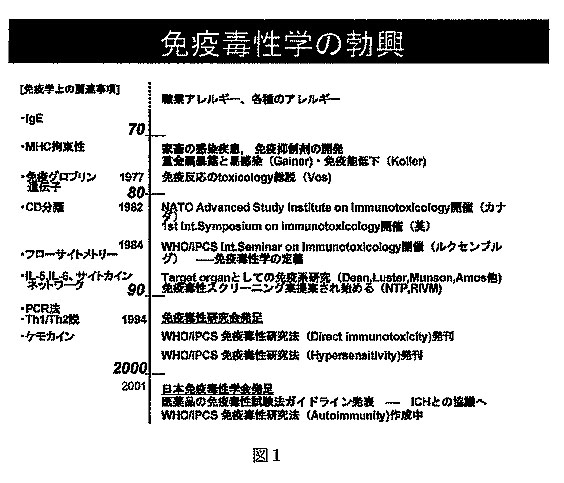

免疫系を標的とする毒性研究は,図1に示すように1970年代末に体系化され始め,immunotoxicologyと呼ばれるようになった。免疫毒性は1984年のWHO/IPCSの国際会議で,化学物質と免疫系との相互作用の結果として有害影響(生体防御能の低下,過敏症や自己免疫疾患)を生じるような事象として定義され,90年代にかけて化学物質の過敏症も含め各種の免疫毒性の記載と,免疫毒性の試験法の整備とその評価の試みがなされてきた。その主たる研究対象は,感染や発癌に対する宿主の生体防御能に影響する免疫抑制であり,化学物質の免疫系に対する直接的な影響と作用機構であった。

このような背景の中で,免疫毒性研究会は1994年に,化学アレルギーも包含する免疫毒性の概念についてのコンセンサスを確立することと,免疫毒性試験法(とくに医薬品の前臨床試験法)の開発と普及を当面の目的として発足し,研究の進展に伴い2001年には学会へと改組された。

2.免疫毒性研究の進展

国内外ともにこの10年の間に免疫毒性学は固有の研究分野として確立され,その研究対象も多様になっている。化学物質や医薬品の免疫毒性について,WHOのTaskgroupにより直接的な免疫毒性(Direct immunotoxicity)とその評価法(Ref.1)と,アレルギー性過敏症と物質の感作能の評価法(Ref.2)のまとめが公表されている。自己免疫の誘発能についても作業が進行中で,免疫毒性の情報と試験法については著しく研究が進展している。私は免疫毒性研究会の発足時に,当面する研究方法上の課題として,1)免疫毒性試験項目の整理と標準化,2)薬物や化学物質による自己免疫やアレルギーの実験モデル系の開発と指標の選択,3)ヒトタンパク製剤の安全性評価のためのヒト細胞モデル系の確立,などの点をあげた(Ref.3)。このうち,目標達成の目途がついているのは1)の課題であり,他のものについては未だ実用的な試験法が確立されていない。欧米では免疫毒性試験法のガイドラインが,化学物質についてはNTP(米国)やRIVM(オランダ)などにより,食品添加物についてはFDA(米国)などにより早くから提示されていた。医薬品の免疫毒性試験法については,日本でも学会のワークショップでの共同研究を基にガイダンス案(Ref.4)が作成され,ICH会議の場に提出されたことは,学会活動の大きな成果の一つである。さらに,これまでの学会活動からは,アナフィラキシー誘発物質を始めとするアレルゲン試験法の開発,ストレスと免疫能の関係(内分泌−免疫系の相関)の解析と評価,化学物質過敏症の原因と機序(神経−免疫系相関)の解明,遺伝子組替え(GM)食品や医薬品の免疫学的安全性の評価など新たな研究課題が発掘されてきている。

免疫毒性研究は,対象物質により臨床(医薬品),環境(環境化学物質),栄養(食品)などの免疫毒性学,およびそれらの基盤としての分子免疫毒性学とに分化していくと予想されたが,正にその方向に進展している。臨床分野では生物製剤や高分子薬剤の比重が増してそれによるアレルギーや免疫不調が,環境や栄養分野でも大気や室内空気の汚染や食物環境の変化によるアレルギーやアトピー症状の増加や易感染状況が,各分野の免疫毒性研究の主要な関心事項になってきた。

3.免疫毒性研究の今後の課題

免疫毒性研究の課題は,毒性概念,試験法,毒性機序,リスク評価などについて,多数の課題が存在する。これらの課題において,これからは現象の分析段階からその機構を考慮して解析することが必要な段階になってきた。これらに関する課題は相互に関連しているが,次に課題例となるものを列挙すると,

1)毒性概念:免疫毒性は免疫系細胞を標的とする細胞レベルで特異的な毒性と考えられてきたが,その特異性をさらに標的分子のレベルで捕らえるべき段階に入ってきた。化学物質の発がん性における標的分子であるDNAに対し,免疫毒性では免疫反応関連分子やその受容体,さらにそれらの遺伝情報を担うDNA構成物などが候補となりうるが,多種であることから,免疫毒性の種類や機序によってそれらを分類整理することが必要であろう。また,生物学的影響としての免疫毒性は標的臓器の毒性概念でとらえにくいことがある。個々の免疫系細胞や組織への毒性のみならずシステム全体への影響としてとらえる視点も必要である。すなわち,個々の免疫系細胞の機能障害とともに,免疫系細胞の機能バランス(例えば,Th1/Th2機能バランス)のかく乱が毒性発現の律速因子であれば,免疫毒性は神経毒性や内分泌かく乱作用などに共通して,生理的毒性あるいはシステム毒性と言えるであろうか。この点に関連しては,局所の免疫毒性がどの程度全身の免疫毒性指標に反映されるか,検証する必要があろう。

2)試験法・毒性機序:免疫毒性物質のスクリーニング系としての試験系は,一応確立されている。しかし,多数の動物を用いねばならない煩雑さのため,より簡便で感度と特異性が高くかつ毒性機序のメカニズムに基づく信頼度の高い免疫毒性の検出系の開発が求められる。特異性の点からみると,免疫反応に特異的なサイトカイン,抗体,表面受容体などの分子マーカーの活用が重要である。タンパク化学的な方法ではサイトカインや受容体の測定は測定感度面から難しいこともあり,遺伝子発現量の測定などの分子生物学的方法が必要である。さらに,これらマーカーがヒト免疫能を対象とする種々の試験系に適用できることも望まれる。

化学物質の暴露から健康障害の発症までの過程におけるバイオマーカーは,Exposure-Effect-Susceptibilityの3段階のバイオマーカーに分けられる。免疫毒性のバイオマーカーの問題をあげると,これらの段階のうち,暴露と感受性のマーカーが今後重要になってこよう。暴露は通常暴露量に関するマーカーとして考えられるが,免疫毒性特にアレルギー反応の誘発については,物質構造の質的な解析がクローズアップされよう。吸入接触アレルゲンと食物アレルゲンの交差反応研究(例えば,シラカバ花粉とリンゴ・西洋ナシ・キウイなどの間の交差アレルギー)などから,交差抗原の解析により抗原エピトープ部の類似性が示唆されている。このことは合成ペプチド医薬品やGM食品・医薬品の安全性評価においても考慮すべき事項であろう。実際に,一部の遺伝子組換え大豆とブラジルナッツの間にアレルゲンである2S-methionine-rich albuminが共通に検出されている。医薬品や化学物質によるアレルギーの場合は,それら物質の感作能の予測が求められている。その予測を動物実験などから求めるのではなく,アレルゲンの既知データから理論的に構造活性相関(QSAR)を求める試みがなされ,接触性アレルゲンに関してはCase-Multicase system,DEREK skin sensitization rulebase,吸入アレルゲンに関してはSARなどのデータベースが提案されている。このようなデータベースからのメカニズム解析も有力な手段となってこよう。

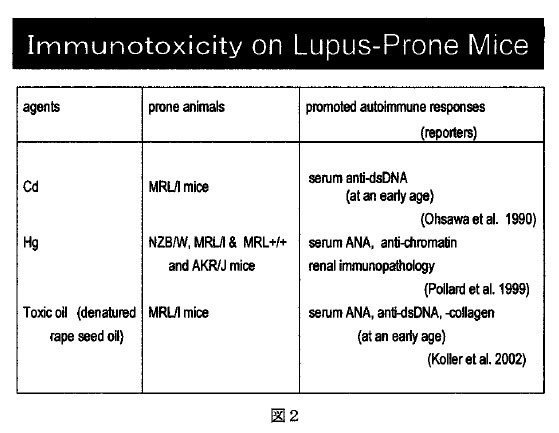

一方,感受性のマーカー解析のためには,genomics,metabonomics, proteomicsなどのToxicogenomicsの手法が,感受性の遺伝的因子の検索や感受性機構の解析に有望視されている。化学物質の中には,免疫疾患の感受性要因を有するHigh risk populationに対して免疫毒性を生じやすい場合がある。発がんのプロモーターに似て,必ずしも特異的な免疫毒性反応を引き起こさないが,自己免疫やアレルギーなどの免疫異常の遺伝的素因の発現を促進し,免疫障害を発症させる場合がある。水銀やカドミウムなどの重金属がこのような免疫毒性を示す。このような免疫毒性を誘発する因子を検索することの意義は大きく,そのため種々の感受性動物モデル(MRLマウス,NC/Ngaマウスなど)が用いられつつある(図2)。

3)リスク評価:種々の毒性の意義は,実際のヒトにおけるリスクの有無,大きさによって評価される。そのリスクは暴露量や健康影響の程度から評価される場合と,暴露を受ける集団側の感受性の大きさから評価される場合がある。後者の場合には,遺伝的素因の他に,加齢段階やホルモンバランスあるいはストレス状態などの生理的状態による免疫能の差も感受性に影響すると考えられ,免疫毒性においては感受性にかかわるリスク要因を無視できない。近年アトピー体質者の急増が指摘されている。これは,同一地域,同年齢期の中学生集団のアトピー素因者率が経年的に増加することから,生活環境因子の影響によると推測されている。現在では,出生後の免疫機能の成熟過程では,複合的な生活環境因子は免疫学的ホメオスタシスに影響しうるものとして注目されている。内分泌かく乱と同じく,免疫毒性物質についても胎児期〜幼児期はCritical Windowと見なされており,この観点からの免疫毒性研究が待望されている。さらに,内分泌かく乱とは異なり免疫毒性の場合は,免疫能の低下やバランスの変化が生じてくる老齢期もまた感受性が高い時期と言え,老齢期集団の免疫毒性リスク評価は高齢化社会を迎えるに当たって緊要な課題である。

また,世界的にも環境リスク評価において,化学物質のヒトへの健康影響だけでなく生態系への影響の検討が必須となり,それに対応して化審法も改正された。このため,ヒト以外の生物における免疫毒性の試験系の確立やそのメカニズム研究へのニーズが高くなる。これが,比較免疫毒性の研究として展開すれば,生体防御における免疫分子の意義の解明や,毒性検索法における代替法の開発などへの応用も期待できる。これら多数の課題について,視点を絞るためにあえて共通する点を挙げるとすれば,特異的な分子マーカーの開発と免疫毒性感受性の解析の問題の重要性が高いことを指摘できる。今後しばらくは,免疫毒性研究は産業衛生(Ref.5)や小児保健(Ref.6)などを始め応用分野に展開していく一方,これらの問題を中心として機構研究の面でも深化していくものと予想される。

[文献]

1.IPCS Task group (1996) Environmental Health Criteria 180, p.1- 390, WHO, Geneva.

2.IPCS Task group (1999) Environmental Health Criteria 212, p.1- 399, WHO, Geneva.

3.大沢基保(1994)第1回免疫毒性研究会要旨集, p.1-3., 免疫毒性研究会

4.澤田純一他(2003)ImmunoTox Letter, 8(1):3- 8.

5.M.I.Luster, M.H.Karol, eds (2002) Int.Immunopharmacol., 2: 161-325.

6.D.B.Peden (2000) Environ. Health Perspect., 108(Suppl): 475-482.